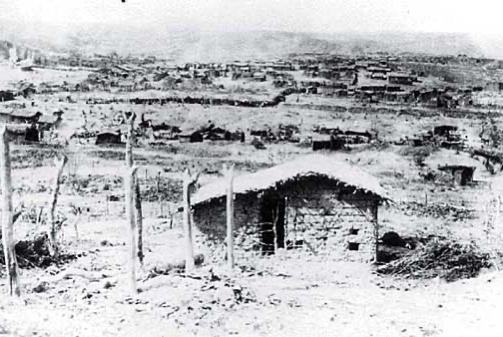

En su novela La guerra del fin del mundo, publicada en 1981, Mario Vargas Llosa toma un incidente oscuro en la historia de Brasil para realizar lo que me parece es una de sus obras más notables. Compite con Conversación en la Catedral por el título de su mejor obra. Fue su primer novela que transcurre fuera del Perú, y eso me parece interesante. Brasil realmente es un desconocido. En parte por decisión suya, se ha apartado del resto de Latinoamérica. Por nuestra parte, casi de lo único que nos enteramos son sus proezas en el futbol. Sin embargo, para mí fue una de esas obras que empiezas y dejas a medias. No me enganchó. Quizás sería el tema del predicador fanático, acaso el estilo llano y seco, ya sé, es el que acostumbra Vargas Llosa, pero entonces me chocaba al contrastarlo con sus muy amenos La tía Julia y el escribidor y Pantaleón y las visitadoras. La ambientación es una zona árida y empobrecida de Brasil, el sertao, que Vargas Llosa castellaniza a sertón y deriva de desierto, el desertazo, podría decirse. Con las descripciones de tierras duras y secas, arbustos llenos de espinas, y miseria general, se percibe una opresión a todo lo largo de la novela, intención indudable de Vargas Llosa, pero que te puede desalentar como lector. En aquel entonces, pensábamos que vivíamos una época en que los fanatismos tendían a desaparecer. El mundo, creíamos la mayoría, y yo con ellos, se encaminaba a una mayor racionalidad, una mayor armonía, una mayor prosperidad. Era optimista, yo, en esos tiempos. La eventual caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría confirmaban ese optimismo. Desaparecido el totalitarismo, la democracia liberal terminaría por extenderse por todo el mundo. El progreso social parecía una cosa real. El racismo y el sexismo eventualmente morirían. Las nuevas tecnologías nos liberarían, y políticas económicas sensatas traerían prosperidad a todos.

Hoy siento que La guerra del fin del mundo tiene particular relevancia. Las esperanzas de un mundo más justo y racional no se han realizado. Desaparecido el contrapeso que representaba la antigua URSS, los EUA se han dedicado a hacer barbaridad y media. El fanatismo en el mundo árabe resurgió. Que Al Qaeda e ISIS hayan sido debilitados no quiere decir que hayan desaparecidos las inconformidades de los árabes. Francis Fukuyama en su momento ingenuamente proclamó el fin de la historia. Ahora ocurre algo que jamás concibió: los Estados Unidos eligieron un líder autoritario en Donald Trump. Sus libertades que tanto cacarean, y su misma democracia, están en entredicho.

Eso no es todo. La racionalidad parece haberse esfumado en demasiados sectores. Se rechaza la ciencia y se abren los brazos a la anti-ciencia. Crece la fascinación por el autoritarianismo y las democracias liberales están amenazadas. Se eligen líderes populistas, que proclaman un maniqueísmo simplista y así persuaden a un electorado inconforme, ávido de soluciones. La novela tiene relevancia en estos tiempos de polarización, donde el que piensa distinto se convierta en una amenaza. La tiene en esta época que ama las maromas y los eufemismos, una que cree que con etiquetar se entiende, una que borra deliberadamente la distinción entre lo real y lo irreal, la verdad y la mentira; tanto que esta última ya no se le dice así, sino “fake news.” Es una época tan conflictiva como arrogante, que cree que lo ha inventado todo y que todo lo que importa es lo que sucede hoy, al grado que ha perdido toda noción de historia. Así, estar consciente de las injusticias es una novedad que se llama ser “woke” y constituye una “cultura.”

La historia es sencilla, solo que Vargas Llosa, siendo Vargas Llosa, teje una trama intrincada, con múltiples personajes y puntos de vista, si bien nada tan complejo como Conversación en la Catedral. Aquí empieza por el principio y termina -más o menos- con el final. Los tiempos se quiebran, pero uno sabe que lo están, y Mario es un maestro consumado en estos menesteres. Aviso, se revela la trama, así que ya saben, procedan bajo su propio riesgo.

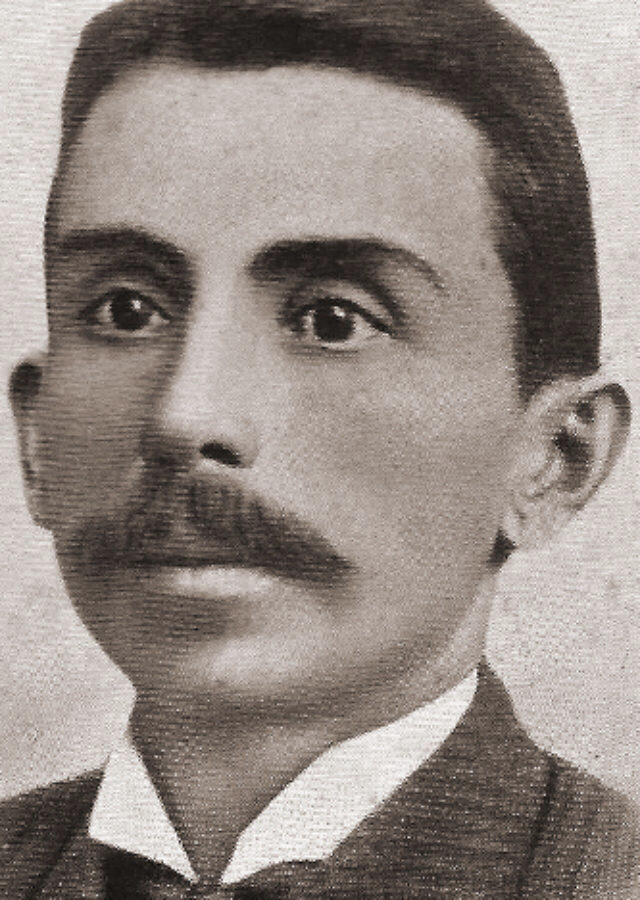

La historia, pues. En este rincón pobre y árido de Brasil, sujeto a sequías periódicas que dejan hambruna y enfermedad, dominada por unos cuantos terratenientes, surge un extraño personaje, alto, flaco, vestido con una túnica azul, que va peregrinando de pueblo en pueblo, arreglando iglesias, dando consejos, predicando. Su nombre es Antonio y se le da el mote de Consejero. Históricamente, su nombre completo es Antonio Vicente Mendes Maciel.

Brasil está en una transición. Acaba de terminar con el imperio y establecido una república. Se quiere evitar la serie de pronunciamientos y golpes de estado que fueron el azote de los demás países latinoamericanos. Al mismo tiempo, un grupo de republicanos buscan el progreso, que conforme a la ideología de la época, implica industrialización, disminución del poder de la Iglesia Católica, implementación del matrimonio civiles, y ¡horror!, cobro de impuestos. Por su parte, los terratenientes de la región quieren sobre todo mantener su autonomía y evitar cualquier interferencia de Rio de Janeiro. En este sentido, el establecimiento de un sistema federal les cae, para usar una frase de moda, como anillo al dedo.

El sertón es un lugar violento, fuera de la ciudad grande de la región, Bahía, ahora llamada Salvador. La mayoría de la gente está empobrecida y hambrienta, aun en los buenos tiempos. Merodean bandas de bandidos, llamados canganceiros. Los hacendados, por su parte, tienen sus propios guardias, llamados capangas. Este es el mundo donde deambula el Consejero. Poco a poco se le van uniendo un grupo variopinto de seguidores. No es sorprendente que sean marginados: un devoto muchacho, apodado el Beatito, que por no ser hijo de matrimonio legítimo no puede ser sacerdote, como desea. Otro es un rechazado por estar severamente deformado, el León de Natuba, pero al mismo tiempo posee una inteligencia superior. Está María Quadrado, quien había estado encarcelada por filicida. Y el Padre Joaquim, párroco de Cumbe, un pueblo de la región, que ha tenido como concubina a Alejandrinha, quien tiene la misteriosa habilidad de encontrar agua. El Padre se hace capellán de Canudos.

El Consejero declara que la república, al pretender cobrar impuestos y establecer el matrimonio civil, es el Anticristo. El fin de los tiempos está cerca, el rey Sebastián de Portugal, quien murió en una quijotesca expedición contra los moros en el siglo 16, surgirá de los montes para llevarlos a la victoria contra el mal y Cristo hará su segunda venida en esa apartada región. Escoge a Canudos, una hacienda abandonada, para establecer su comunidad utópica y milenaria. Había pertenecido al terrateniente principal y cacique político de la región, el Barón de Cañabrava, quien a la sazón está fuera del país. No se pueden permitir estos desplantes con aura de rebelión, deciden las autoridades locales. Se despacha una fuerza ligera para lo que se cree será una misión sencilla.

Por su parte, Epaminondas Gonçalvez, editor de un periódico y decidido republicano, decide pescar en esas aguas revueltas. Convence a Galileo Gall, inmigrante escocés y furibundo luchador social/anarquista, de llevar armas a los yagunzos, (literalmente, rufianes), los rebeldes de Canudos, y que aproveche los servicios de Rufino, un rastreador, para que lo guíe. Es una trampa. Cuando llega a la casucha donde vive Rufino, solo lo recibe su mujer, Jurema. Que Rufino se ha ido y regresará en una semana. Mientras espera, hombres contratados por Epaminondas atacan a Gall. Jurema lo defiende. Como muestra de agradecimiento, Gall la viola. El plan de Epaminondas era acusar a Gall de ser un agente inglés. Estos son quienes han incitado la revuelta, con el propósito de restaurar la monarquía en Brasil y así dominar al país. El plan no tiene éxito inmediato, pero la narrativa permanece: los yagunzos son traidores a la patria.

El primer intento por capturar a Canudos fracasa. Había un exceso de confianza. Pensaban que se enfrentaban a locos y a campesinos hambrientos. Pero antiguos canganceiros se le han unido al Consejero: Joao Abende, tan temible que se ganó el mote de Joao Satán; Joao Fuerte, un ex esclavo y Pejeú. El Consejero anuncia que son lobos que se han convertido en ovejas. Nada más falso: son lobos que han cambiado de bando. Astutos y conocedores de su terreno, elaboran un plan de defensa basado en trincheras y barricadas, desde donde atacan despiadadamente al enemigo. Los soldados no saben de donde les llegan los disparos. El resultado es un desastre que inquieta a los terratenientes; no así a Epaminondas. Implica que Rio se interesará en el asunto, cosa que conviene a Epaminondas, porque quiere frenar el poder de los terratenientes.

En este punto regresa el Barón de Cañabrava de Europa, con su bella esposa, Estela. Contrario lo que se supondría, o cuando menos yo, no es un individuo cerrado y autoritario. Al contrario, se muestra razonable y congruente: A esos locos había que dejarlos por la paz, pero, ya tomada la decisión de reprimirlos, acabar con ellos de un solo golpe. Ahora, al haber fracasado, habrá que aceptar la presencia del ejército que mande Rio y darle todo el apoyo.

Rufino, al enterarse que su esposa huyó con Gall, no tiene más opción que matarlos. Es lo que exige el honor del sertón. Pide la venia del Barón, su padrino, quien se ha trasladado de Bahía a su hacienda de Calumbí. La huida de Gall y Jurema y la persecución de Rufino se entremezclan con otra expedición militar, ésta al mando de un héroe de la república, el coronel Moreira César, tan flaco como arrogante. César también tiene su mote: “Cortacuellos,” porque eso precisamente les hace a sus enemigos. Con la columna del ejército van varios periodistas, entre ellos un individuo miope de voz desagradable, que trabaja para Epaminondas. Nunca nos enteramos de su nombre, es siempre el Periodista Miope. Gall y Rufino terminan por encontrarse. El escocés trata de convencer a Rufino que están en el mismo bando, que esta lucha entre los dos solo beneficia a la clase explotadora. Nada de ello le hace mella a Rufino. Ataca a Gall y ambos terminan muertos, uno en los brazos del otro.

Una vez más, el ejército se topa con tácticas inesperadas. Un pueblo, ocupado aparentemente solo por mujeres y ancianos, oculta a yagunzos que sorprenden a los soldados. Sus cuerpos son despedazados y los uniformes colgados en árboles. La táctica de disparar a escondidas enfurece a los militares: así pelean los cobardes. ¡Que salgan y den la cara! No se preguntan: ¿por qué he de esperar que el enemigo peleé en la forma que a mí me conviene? Los yagunzos muestran también astucia para obtener recursos. Toman las armas de los soldados muertos. Se roban el ganado arriado para alimentar la tropa; desde luego, los canganceiros son expertos en eso. Se han unido también unas figuras inesperadas, los hermanos Vilanova, Antonio y Honorio, comerciantes, quienes se han hartado de rehacer sus comercios después de un número de contratiempos. Los roza el ángel, dice el Consejero. En Canudos, Antonio se muestra invaluable como administrador.

Canudos desarrolla, como todas las colectividades humanas, una organización, si bien una sui géneris. La máxima autoridad es desde luego el Consejero, pero éste participa poco; se limita a orar y dar consejos. Quienes siguen en autoridad son los defensores, Joao Abende, Joao Grande y Pajeú. El Beatito decide quien se queda y quien no. Solo los cobradores de impuestos son rechazados sin miramientos.

Moreira César hace honor a su nombre de “Cortacuellos”, así da cuenta de unos prisioneros. No obstante los contratiempos y las emboscadas, no pierde la seguridad. Está convencido que sus hombres disciplinados y sus cañones Krupp fácilmente darán cuenta de los rebeldes. Pero el ataque, otra vez, no resulta tan sencillo, y cuando Moreira César decide que tiene que ir en ayuda de unos de sus hombres, lo matan. En la confusión de la retirada, el Periodista pierde sus lentes, y termina uniendo su suerte a Jurema y al Enano, éste el último remanente de un circo itinerante. No tienen más remedio que refugiarse en Canudos, gracias al Padre Joaquín. Pueden quedarse, pero no pueden salir, se les dice.

Al Barón no le va bien tampoco. Había consentido que el ejército usara su fazenda como base y sitio de descanso. Cuando el ejército sigue su marcha, llega una partida de yagunzos, lidereados por Pajeú. Su propósito es quemar la propiedad y dan un plazo perentorio para salir. Al verla arder, Estela, a quien el Barón ama profundamente, pierde la razón. Huyen a Bahía. Harto, el Barón se retira de la política y deja todo en manos de su anterior oponente, Epaminondas.

Corren más fuertes los rumores de una intervención extranjera. El gobierno central ahora manda dos columnas. Otra vez, el ataque frontal fracasa y una columna tiene que ir en auxilio de la otra. La lucha se hace cerrada, de barricada tras barricada, de casa por casa. Canudos ya no tiene alimentos. Para colmo, el enemigo toma las aguadas. La sed se agrega al hambre. Los cadáveres se apilan, el hedor es insoportable. El Periodista Miope, como lo describe en una entrevista con el Barón posterior a los hechos, descubre lo peor de sí mismo. Está muerto de miedo, se la pasa enconchado y sin sus lentes, está prácticamente ciego. Así, es prácticamente inútil. Jurema y el Enano pueden ser de alguna utilidad, acarreando agua y alimento a los yagunzos en las trincheras. El enemigo no está mejor. Los medicamentos y materiales de curación para el hospital de sangre escasean. Los heridos padecen sufrimientos indecibles. Además, los yagunzos utilizan niños -los párvulos- para soltar plagas en los hospitales de sangre que se meten debajo de los vendajes y provocan una picazón insoportable. Poco puede hacer el médico del hospital, prácticamente un pasante, al respeto.

El final no está lejano. El Consejero enferma y está próximo a morir. Manda llamar a Antonio y Honorio, quienes deben de salir y seguir predicando. Que se lleven a toda su familia, a Jurema, al Enano y al Periodista Miope. Pajeú hará una distracción para que no los capturen los perros, así llaman a los soldados. Es una exigencia dura para éste, porque quiere que Jurema sea su mujer. Jurema lo rechaza. Aunque dice que ya no quiere marido, cobra afecto al Periodista Miope, inicialmente en una forma maternal. Lo ve indefenso. Pajeú es capturado por un soldado, decapitado, y su cabeza lanzada sobre las barricadas a Canudos.

El Beatito toca con su dedo la evacuación acuosa del Consejero y dice que está comulgando. El resto de la comunidad lo imita. Muere el Consejero; el sitio de entierro se jura mantener secreto, pero el Beatito lo revela. Sería despedazado por perros; no pudo resistir la amenaza. El cuerpo del Consejero es decapitado y la cabeza se tira al mar. El grupo de Antonio, Jurema y el Periodista Miope logran huir. Se quedan juntos Jurema y el Periodista. El Barón puede vivir de lo que tiene. Pero, en el último acto suyo descrito, viola a Sebastiana, la sirvienta de su esposa, ante su complicidad y su ayuda. Canudos termina siendo un festín para las urracas y las ratas.

Es obviamente un libro deprimente. Vargas Llosa tiende a mostrar lo peor del ser humano. Crueldades, sí, pero también mezquindades y arrogancias. Lo interesante aquí es que las personas presentadas como racionales y hasta decentes cometen barbaridades. Las violaciones, por ejemplo. Las cometen un luchador social, que predicaba la justicia, y el Barón, que hasta entonces se ha mostrado como una persona razonable, identificado por el amor que le tiene a su esposa.

Por contraste, quienes mejor se portan son los que padecen alteraciones físicas: el Enano, que no abandona a Jurema, y el León de Natuba, deformado, objeto de burlas y hasta agresiones, pero dueño de una voz profunda y una aguda inteligencia. Ayuda a escapar al Periodista.

Los yagunzos también cometen atrocidades. Tratan los cuerpos de los enemigos caídos con saña, despedazándolos. Es entendible su furia, pero cuando el Beatito pretende dejar salir a un grupo de mujeres y niños, el líder de la defensa, Joao Abende, ahora sí Satán, niega el permiso y mejor las ejecuta. ¿Y qué decir del Consejero? Está envuelto no solo en decencia, sino en santidad. Nunca le levanta la voz a nadie, su trato es siempre compasivo, y sin embargo, es quien empieza la guerra. Predica el fin del mundo y que quien muere como mártir tendrá su recompensa en el más allá. Las urracas y las ratas, ¿qué tanto son culpa suya?

Una guerra así solo puede terminar con la victoria de un bando y la derrota total del otro. No es posible acordar, ceder, negociar. Lo irreconciliable se muestra en como se refieren los combatientes unos a otros. Para los yagunzos, los del ejército son “ateos” o “perros.” Para el ejército, los yagunzos son “traidores,” “caníbales.” Ninguno de estos términos es objetivamente cierto; son meras etiquetas, pero etiquetas con un contenido emocional fuerte. El pleito entre Rufino y Gall recapitula la lucha mayor. No hablan el mismo idioma porque parten de valores y creencias distintas. El concepto de honor es absurdo para Gall; en su esquema, es una creencia hecha para someter y empobrecer más a los humildes de la sociedad feudal en que vive Rufino. Para Rufino, es su identidad, no puede ir contra las normas del grupo al que pertenece. Esta necesidad de pertenecer es de las más fuertes en el ser humano, equiparable al instinto de sobrevivencia. Acaso es lo mismo, porque fuera de un entramado social el humano no puede vivir. La disonancia de valores la manifiesta un compadre de Rufino, quien no puede entender porqué Gall se “robaría” a Jurema si no pensaba quedarse con ella.

La comunicación se pregona como el medio para solucionar conflictos. Pero comunicar presupone un lenguaje común, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino desde uno más fundamental todavía, el de valores y supuestos compartidos. En Canudos, una parte no podía conceder ni un mínimo de razón a la otra. El Estado exigía rendición, y una rendición sin clemencia. Esto no lo iban hacer los yagunzos. Una vez que te identificas con el grupo al grado de fusión, primero te mueres tú a permitir que el grupo se desintegre. El discurso del martirio solo refuerza este punto. Pero, en cuanto el Estado, ¿podía tomar la política sugerida por el Barón, y “dejar esos locos en paz?” Me temo que no. Hay una cosa que todos los Estados hacen y no pueden dejar de hacer: mantener el statu quo. Nótese la misma raíz etimológica. Entonces, no puede ignorar tales retos, aun si sean de un grupo de locos. Y tiene que actuar antes más bien que después. No hay manera de saber que tan lejos pueda llegar o que tanto vaya crecer ese reto. Ahora bien, qué tanta variación sobre lo comúnmente aceptado se tolere varía de cultura en cultura, y de momento histórico en momento histórico. Hay sistemas políticos que exigen conformidad absoluta, otros son más tolerantes, pero todos tienen un límite. En Canudos, el rechazo al sistema era total, representaba el Anticristo, esto es, la maldad absoluta. De ahí lo irreductible del conflicto. Esto es válido independientemente de quien controlara el Estado, fueran los republicanos o los terratenientes. (De hecho, parece que los terratenientes fueron los que controlaron a la República en ese periodo de la historia de Brasil).

¿Qué lleva a alguien a creer semejante historia, que el mundo se va acabar y que un rey portugués muerto siglos atrás saldría de los montes y guiar a la victoria? Pregunta que viene a ser la misma que la que se hace un personaje al final de la novela: ¿Por qué lo hicieron, los yagunzos? Para entenderlo, primero hay que contestar una pregunta que se planteó en lo que es aparentemente un contexto muy distinto. ¿Cómo puede comprender un hombre que está en el calor a uno que está en el frío? Esa pregunta se la hace Iván Denísovich, el hombre injustamente acusado y enviado a un campo de concentración ruso en la novela de Solzhenitsyn. Son miles de kilómetros de distancia, y hay más distancia aun entre entornos; son polos opuestos, el helado bosque siberiano y el ardiente sertón semiárido. Pero estas diferencias son superficiales. En Brasil, los esclavos fueron liberados, pero eso no significó un bienestar. O se seguía trabajando para los mismos terratenientes, o se trataba de arrancar un escaso sustento al áspero sertón. No tenían verdadera libertad, como tampoco la tenían los prisioneros de Stalin. Las descripciones que hace Vargas Llosa de la región, fuera de la ciudad de Salvador, son de miseria. Todo lo que tenemos que hacer es modificar un poco la pregunta: ¿Puede un hombre bien alimentado comprender a uno hambriento? Ésa es la brecha fundamental entre uno y otro bando en la Guerra de Canudos.

Esta narrativa de salvación y lucha irreconciliable contra el mal era acaso la única que el sertanero pudiera creer. Un milenarismo donde el Rey Sebastián y el Buen Jesús regresarían a salvar a los buenos; los demás se condenarían irremisiblemente. La República, con su narrativa de “progreso” no le ofrecía nada al sertanero. El terrateniente era conocido, y en cierto modo un padre, como lo demuestra el incidente donde Rufino va pedirle permiso a su padrino, el Barón, para matar esos traidores, Gall y Jurema. En cambio, la República era fría, lejana, arbitraria y de ella temían más y peor explotación.

Hay un punto curioso en la novela: el Periodista Miope nunca recibe un nombre. En su entrevista con el Barón hacia el final de la novela informa que quiere escribir la historia de Canudos. El Barón duda que tal historia se llegue a escribir. Pues, históricamente, sí hay una historia de Canudos escrita por Euclides da Cunha, escritor, periodista, ingeniero, y poeta, entre muchas otras cosas. Su libro se titula Os Sertões, Los Sertones. Da Cunha fue testigo de Canudos, precisamente como periodista. Pero sus fotos no lo muestran con lentes (no había lentes de contacto en ese tiempo). No obstante, es una alusión evidente. La miopía, entonces, es metafórica. Da Cunha, parece decirnos Vargas Llosa, no vio lo suficiente, o no pudo ver más lejos que lo inmediato. Da Cunha era positivista y creía en el darwinismo social. Esto desde luego lo sesga en contra de los yagunzos. Walnice Nogueira Galvão, académica brasileña, considera que estuvo dilacerado. A veces toma partido por las tropas, a veces por los sertaneros, pero cree en la misión civilizadora, progresista del ejército. Sin embargo, al atestiguar la catástrofe, siente que ambos están mal, fazendo un triste papel. El asunto le laceró el alma a da Cunha, pues. Quizás está laceración es lo que representa Vargas Llosa con el miedo que abrumó al Periodista en Canudos. La miopía de da Cunha es su certeza decimonónica en el progreso y la superioridad de la civilización europea. Pero, insisto, esa civilización tenía poco o nada que ofrecer a marginados como los sertaneros. No reconocer su falta de opciones reales también fue miopía.

Vargas Llosa se ha mostrado escéptico de los paraísos prometidos por los políticos. Y no nos equivoquemos: el Consejero fue un político. Cuando el Beatito comulga con el excremento del Consejero, Vargas Llosa en forma simbólica nos muestra la falsedad de la creencia, no en un sentido teológico-espiritual, sino como movimiento político. Podrían resistir, pero eventualmente serían aplastados por la fuerza del Estado. Su utopía terminó en una masacre. ¿Mejoró la condición de los sertaneros? Creo que no hace falta responder.

En los tiempos en que se escribió la novela, el paraíso falso era el prometido por el socialismo marxista. Estos “paraísos” terminaron en genocidio, pobreza, hambre y represión. Solo los más convencidos se negaban a reconocer esa realidad. Los líderes populistas prometen ahora otro tipo de paraíso, donde todo va estar “bien,” como lo fue en los viejos tiempos. Que esos viejos tiempos “buenos” nunca existieron lo demuestra cualquiera que vea documentos de la época. Parece que todos los humanos sienten que viven tiempos difíciles, sea la época que les ha tocado, lo cual solo significa que la vida no es fácil. Pero en cierto modo el sistema capitalista (o neoliberal, si prefieres) promete una vida fácil. Para cualquiera que sea tu angustia o tu problema, tenemos la solución. Solo tienes que trabajar duro y adquirir nuestro producto. Por encima de lo anterior, ahora la prosperidad es cada vez más elusiva. La clase media actual está como Alicia, corriendo cada vez más rápido para quedarse en el mismo lugar. Cuando, después de esos mencionados treinta años, resulta que el paraíso prometido no aparece, la ira crece.

Quizás haya paraísos en el otro mundo, no hay manera de saber. Pero lo que es seguro es que en esta tierra no existen. Puede buscarlos uno mismo, si eso se desea. Pero hay que tener mucho cuidado con los demagogos que los prometen, es el mensaje fundamental de Vargas Llosa. Y más todavía, de aquellos que dicen que son los Otros, los Malos, con sus pretendidas espadas flamígeras, quienes te tienen fuera de ese paraíso. Si agarras tu espada, es muy posible que te lleven de encuentro. Esta advertencia también va para ti, gentil lector. Nunca, por más razonable y centrado que te sientas, te vayas a creer que eres inmune al fanatismo. Tu vida es más cómoda que la del sertanero, seguramente. Pero siempre habrá quien enganche tus inconformidades y te prometa el paraíso en la tierra. También, tú y yo, al igual que da Cunha, tenemos nuestra miopía. Haríamos bien en reconocerla. Por otro lado, ese Estado, dentro de esa inevitabilidad que tiene en mantener el statu quo, hará muy bien en cuidar en que algunos de sus miembros no sientan que no tiene más opción que sublevarse o morirse. Y atender a las furias. Son peligrosas.

Las imágenes del Sertón y Canudos vienen de tokdehistoria.com.br.

Comentario sobre da Cunha en https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,expressao-da-consciencia-dilacerada,353077

0 Comments