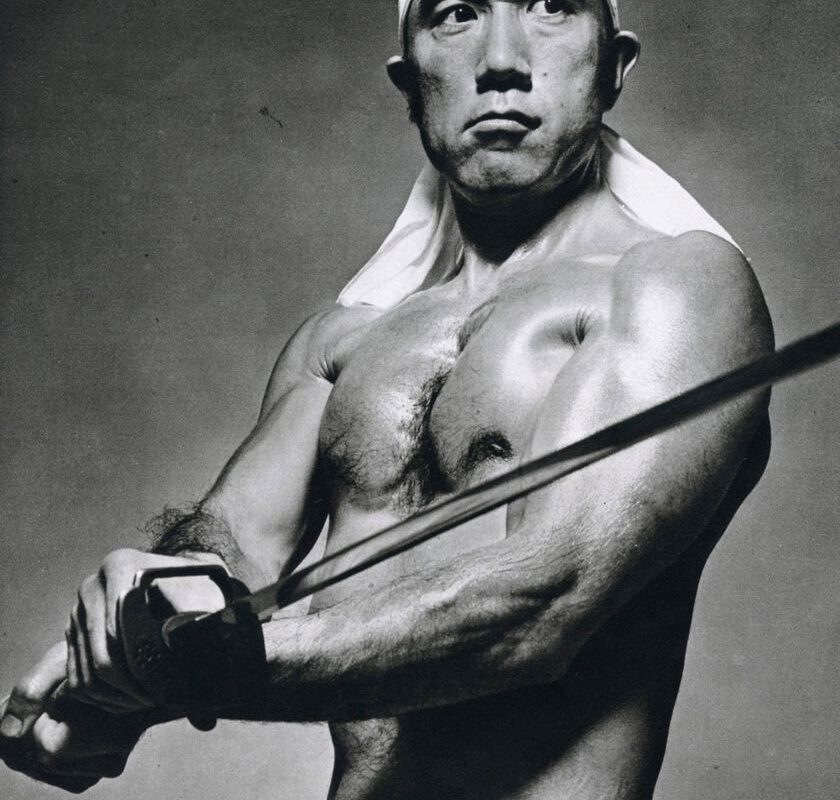

Yukio Mishima fue un escritor japonés candidato al premio Nóbel, que al fin y al cabo no recibió él, sino el que fuera su mentor, Yasunari Kawabata. Mishima fue criado por su abuela, mujer de abolengo venida a menos, proclive a achaques y sobreprotectora del nieto. No es de sorprender que Mishima también fuera enfermizo. Ya mayor, se puso a fortalecer su físico, del que se avergonzaba, mediante un programa intenso de ejercicios. Mishima buscó ser centro de atención, primero como escritor, crítico y actor de teatro. Aparentemente eso no fue suficiente para satisfacer su necesidad de drama, de modo que formó un ejército particular, lo cual fue consistente con una ideología de extremo nacionalismo que adoptó. De paso, tal ideología no se percibe en Confesiones de una máscara. Decidió darse muerte en forma muy dramática, haciendose el tradicional seppuku en una visita a una base militar.

Lo primero que se pregunta uno al adentrarse en Confesiones de una máscara es, qué tanto se acerca a la vida del autor, es decir, ¿estamos ante una obra de autoficción? Hay un número de similitudes: el protagonista, que si bien nos enteramos que tiene el nombre de Kochan (me suena a apodo), llamaremos M, siguiendo el ejemplo de Proust en Busca del tiempo perdido. A M también lo cría la abuela, es débil y enfermizo, considera suicidarse, y luego piensa que es absurdo hacerlo durante una guerra, precisamente la 2 Guerra Mundial. Desde luego, corre peligro cuando lo mandan a trabajar a una fábrica de aviones, pero se aprovecha de su físico débil para hacerse pasar por tuberculoso y así evitar que lo llamen a filas.

En la secundaria, o su equivalente, M se obsesiona con un compañero, Obi, más grande y fuerte que los demás, y por lo tanto, el amo y señor. M logra lucirse frente a Obi, quien le da un leve reconocimiento, pero la cosa no pasa de ahí. En el curso siguiente M se entera que Obi ha sido expulsado. Se le pasa la obsesión, pero sigue pensando en jóvenes musculosos cuando se da a su “vicio”, como M lo describe. Cuando va a visitar a un amigo, Kusano, conoce a su hermana Sonoko, chica bonita y agradable. Empieza una relación con ella, a pesar de que no le atrae sexualmente. La familia de ella da por hecho que se van a casar, al igual que la misma Sonoko. Kusano le manda una carta en que amablemente le pide que se defina, pero que cualquier decisión que tome no afectará su amistad. M sabe que la relación con Sonoko no puede prosperar:

Al ver aquel ingenuo y virginal corazón abierto ante mí de tal manera, supe claramente que no tenía yo derecho alguno a tomar en mis brazos aquel hermoso espíritu, y a pesar de que intenté con todas mis fuerzas proseguir mi ficción de alegría, advertí que comenzaban a faltarme las palabras.

Más tarde, cuando toma la decisión de romper la relación, se regodea: “una leve y extraña sonrisa comenzó a cosquillearme los labios, y, por fin, nació en mi un sentimiento de superioridad absolutamente normal. Soy un conquistador, me dije”. Más delante, se confronta a si mismo: “…no podía hacer caso omiso del hecho indiscutible de que jamás ha habido un libertino que abandone a una mujer sin haber conseguido previamente sus propósitos. No podía acomodarme, pero lo hice”. M se escuda en el pretexto de que ambos son muy jóvenes, que se le hace precipitado, etc. Sonoko termina casándose con otro, y M permanece solitario. Eventualmente, se rencuentra con Sonoko, y continúan viéndose esporádicamente. Al final, van a bailar. Ahí, al ver uno de los bailarines le queda muy clara su orientación. Con ese final abierto termina la novela.

El punto clave de la novela está en el mismo título. M no meramente tiene la necesidad de una máscara, es una máscara. Su orientación le provoca conflicto tal que llega hasta negar su humanidad. Es difícil percatarse de la fuerza de ciertas opresiones cuando uno no las ha vivido. Uno de los aciertos del autor es poner este conflicto en segundo plano, pero que está detrás de todas las acciones del protagonista. Así, no cae en tremendismos fáciles o simplistas. Es un verdadero sondear de un corazón atormentado.

¿Puede haber amor sin atracción sexual?, se preguntan autor y protagonista. Desde luego, se llama amistad, y puede ser más duradera y firme que el amor sexual o romántico. Pero M es demasiado narcisista para amar. Qué tanto ese narcisismo es por su propia naturaleza, y qué tanto el resultado de una sociedad que lo oprime, es una planteamiento válido. No hay una respuesta definitiva, pero me inclino por la segunda posibilidad. Esa es la fuerza de la novela: mostrar los efectos perniciosos que las colectividades tóxicas pueden provocar, y no me parece desmedido decir que la sociedad japonesa antes y durante la Segunda Guerra fue tóxica. La homofobia es solo una manifestación de esa toxicidad. En cuanto a la pregunta, qué tanto está alineada la novela con la vida del autor, mi respuesta es que solo quien lo ha vivido lo puede platicar con tanta fuerza.

Las Confesiones de una máscara queda como un documento estrujante de un ser narcisista, y por lo tanto, atormentado.

0 Comments