En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el escritor Mario Vargas Llosa estalló en una carcajada cuando Ramos le pidió su opinión sobre el uso del neologismo “todes”, en sustitución de “todos” y “todas”, para alborozo de los presentes y de múltiples opinadores en los comentarios de YouTube. La risotada anima a los convencidos y tranquiliza a los amenazados, pero irrita a los que opinan distinto. En otras palabras, no contribuye mucho al debate sobre el lenguaje inclusivo, incluyente o no sexista. Hay que reconocerlo, el premio Nobel peruano se expresa con su habitual lucidez sobre el tema. No se opone a la igualdad de la mujer, nos dice. A lo que se opone es a la “desnaturalización” del lenguaje por lo que considera son “excesos ideológicos”. Menciona que a la mujer no se le paga igual por trabajo igual. No sé de alguien que se oponga a esta evidente injustica, pero la lucha de las mujeres va mucho más allá. Es resistencia y combate a una sociedad donde el privilegio de género está tan firmemente atrincherado que se permea en todas nuestras instituciones, nuestras costumbres, nuestra forma de trabajar, de estudiar, y por lo tanto de ser. No sé si a Vargas Llosa le parezca oponerse a tal realidad un “exceso ideológico”.

En este asunto, Vargas Llosa se limita a dar su opinión cuando se la han solicitado. Más intenso está el caso del profesor que prohibió terminantemente el lenguaje inclusivo en su clase. “No me vayan a salir con que alguien es compañere. Alguien me dice eso y lo saco de aquí”. Diré, para empezar, que nunca estuve de acuerdo con maestros que amenazaban con sacar a alguien del aula. Es prepotencia, simple y llanamente. Pero, tal prohibición, ¿entra en su libertad de cátedra? ¿Está la universidad justificada en darle las gracias, o se vale nada más sacarle la tarjeta amarilla? Al igual que todas las libertades, la libertad de cátedra tiene un límite. Cierto, fijarlo en estos tiempos controversiales no es nada fácil. La pregunta que tienen que hacerse maestros e instituciones educativas es: ¿cómo atendemos mejor a las necesidades de nuestros estudiantes?, que equivale preguntarse: ¿qué tan bien estamos enseñando?

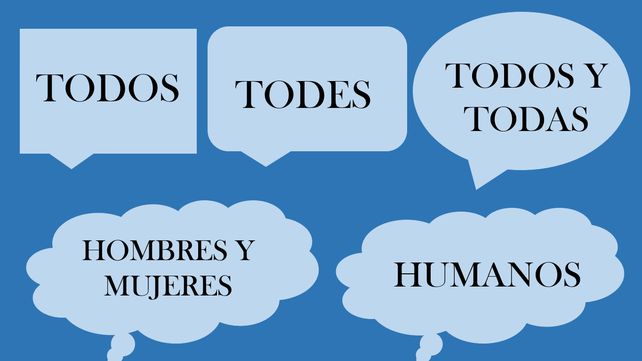

Ahora bien, ¿en qué consiste este controvertido lenguaje, forma de lenguaje, más bien, porque la lengua no deja de ser el español? El Instituto Nacional Electoral (INE) lo define así: “expresión oral, escrita y visual que busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella participan”. Para el INE, el uso de esta práctica lingüística busca “forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos”. Buenos deseos, nada que objetar, diría yo. Por su parte, el Instituto Cervantes, en su Guía de comunicación no sexista, dice: “el objetivo… es ofrecer un conjunto de pautas y sugerencias para lograr un trato lingüístico más igualitario, que visualice por igual a hombres y mujeres, así como para evitar y erradicar el sexismo en el lenguaje”.

Aquí hay una connotación: en nuestra sociedad la igualdad es aspiracional. No es un hecho. Al decir que se “visualice por igual…” se reconoce que las mujeres (y otras minorías) han quedado ocultas. Las tareas que han desempeñado no han tenido reconocimiento. Su estado ha sido de subordinación. El lenguaje, inevitablemente, refleja esta circunstancia. Pero la metáfora no es suficiente, pues la función del lenguaje es precisamente decir. Pero al decir esto, puede ser que se omita aquello. Lo que no se nombra no existe. Así pues, se ocultan realidades que preferiríamos que no existieran. Se les niega un nombre, o el nombre se convierte en tabú. El lenguaje, entonces, no solo describe nuestra realidad, también la forma. Ocurre, sin embargo, que la realidad es persistente, tenaz, inexorable. Tiene la molesta costumbre de no plegarse a nuestros deseos. Lo que pretendemos desterrar no desaparece. Dicho más burdamente, de nada sirve hacerle al avestruz.

Confrontar realidades incómodas genera, obvio, ansiedad. La ansiedad es una sensación de miedo, si bien la raíz de ese temor es vaga, no se identifica, o no es real ni inminente, de ahí que no sea fácil de solucionar. Encima de esto, en gran parte de las culturas, ciertamente la nuestra, el temor se asocia con debilidad, mientras que la ira se considera manifestación de fuerza. De ahí que muchos prefieren vivir con ira a vivir con miedo. Se explican así las reacciones de mofa, como la de nuestro buen Vargas Llosa y distinguidas gentes que lo acompañan. Me parece que la reacción más común es la exasperación: considerar el lenguaje exclusivo como “una estupidez”. Otras son más violentas, o bien, hay quienes optan por desestimar: hay cosas más importantes de qué preocuparse. La controversia se disfraza de puntos finos de gramática: la presidente o presidenta. Que el asunto es político se evidencia por el hecho de que la palabra “sirvienta” nunca inquietó a estas buenas consciencias gramaticales. Tampoco ocurrió así en el siglo 19, cuando “la presidenta” era la esposa del presidente. Por otra parte, su majestad el uso prefiere “la comerciante” sobre “la comercianta”.

Las autoridades de la lengua van a la zaga de los cambios en el lenguaje. La misma Real Academia Española reconoce que su tarea es recomendar o desestimar, en base a su prestigio. No considera que le corresponda impulsar, dirigir o frenar cambios lingüísticos, ya que estos surgen espontáneamente en la población. Pero ¿qué dice la docta institución al respecto? Opina que “no hay que confundir gramática con machismo”. Los determinantes o los adjetivos hacen explícito el género: el/la artista; el profesional/la profesional; el testigo/la testigo. Esto es, parece no estar muy de acuerdo con “jueza” y “pilota”. Establece los conceptos de “género no marcado” y “género marcado”:

El «género no marcado» en español es el masculino, y el «género marcado» es el femenino. (…) La expresión «no marcado» alude al miembro de una oposición binaria que puede abarcarla en su conjunto, lo que hace innecesario mencionar el término marcado. Cuando se hace referencia a sustantivos que designan seres animados, el masculino no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también para designar la clase que corresponde a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos.

Creo que se peca de optimista si se espera de la RAE una redacción un poco menos intrincada; es, después de todo, una academia, pero sigamos adelante:

El circunloquio es innecesario cuando el empleo del género no marcado se considera suficientemente explícito para abarcar a los individuos de uno y otro sexo, lo que sucede en un gran número de casos: «Los alumnos de esta clase» (en lugar de «Los alumnos y las alumnas») se examinarán el jueves; «Es una medida que beneficiará a todos los chilenos» (en lugar de «a todos los chilenos y a todas las chilenas»).

Cierto, los desdoblamientos -mexicanas y mexicanos- pueden ser tediosos y no conviene llevarlos al exceso, según un ejemplo de la ya citada Guía: “estimados y estimadas compañeros y compañeras: Estamos reunidos y reunidas para otorgar los premios a los escritores y escritoras que han sido seleccionadas y seleccionados por el jurado de expertos críticos literarios y expertas críticas literarias, etcétera”. Aquí la forma aceptada sería usar el género marcado: “estamos reunidos”. Es por esto, sin embargo, que la terminación con -e- surge como alternativa a las terminaciones -o- y -a. Notemos -esto pasa con sistemas complejos como la lengua- que no resuelve del todo. El texto quedaría: “estamos reunides para otorgar los premios a los escritores…” ¿escritoros? ¿escritor@s? No por esto necesariamente se degenera o desnaturaliza la lengua, como teme Varguitas (esto lo saco de La tía Julia y el escribidor, así que no es falta de respeto). Lo que nos está diciendo es que no le gustan estas novedades lingüísticas, acaso porque lo incomodan. Y si bien el premio Nobel peruano sabe de lo que está hablando cuando de lenguaje se trata, su opinión no es definitiva, ni mucho menos es un señalamiento ex cátedra que ¬-tod@s, todes, bueno, todo- estamos obligados a acatar. Quizás, como dice la profesora Elena Pérez en un TedTalk, es muy posible que el “todes” se vaya por donde vino. Pero su aparición es un síntoma al que no conviene ignorar.

NOTAS:

Opinión de Mario Vargas Llosa sobre lenguaje inclusivo: entrevista que hace Jorge Ramos (108) Mario Vargas Llosa opina sobre el lenguaje inclusivo – YouTube, (108) El feminismo y el lenguaje inclusivo según Vargas Llosa – YouTube

24horascl en Instagram: “Profesor de Universidad de México se burla del lenguaje inclusivo y se vuelve viral.”

Definición de lenguaje inclusivo en Lenguaje inclusivo. Guía de la Fundéu para entender qué es y su significado | Unión Guanajuato (unionguanajuato.mx)

Ejemplo de desdoblamiento en Guía de comunicación no sexista, Instituto Cervantes, Editorial Santillana, México 2012, pag 49. Esta Guía tiene recomendaciones y ejemplos útiles para quienes quieren evitar el sexismo tanto en el lenguaje como en su vida diaria. Quienes no les interesa este rubro, harán caso omiso.

Profesora Elena Perez, (108) Lenguaje inclusivo, entre el sistema y el síntoma | Elena Perez | TEDxCordoba – YouTube

0 Comments